Plenitudine digitale. L’universo mediale nell’era post-gerarchica

Plenitudine: la Treccani la definisce «pienezza, completezza, perfezione, pieno e totale possesso o godimento». Il dizionario Garzanti aggiunge una seconda accezione: «abbondanza, gran quantità». Il teorico dei media Jay David Bolter ha riesumato questo termine aulico e, affiancandovi l’aggettivo digitale, ha coniato un neologismo che ambisce a descrivere una condizione che ci accomuna: l’immersione costante in un ecosistema di contenuti multimediali di cui siamo allo stesso tempo fruitori, produttori, diffusori, commentatori, e in cui ogni gerarchia di valore condivisa sembra crollata per sempre.

Vent’anni dopo la rimediazione

Nel saggio Plenitudine digitale. Il declino delle culture di élite e l’ascesa dei media digitali (Minimum Fax, 2020, 325 pagine, 20 euro) Bolter, condirettore del Wesley Media Center e professore di Media digitali al Georgia Institute of Technology, prova a fissare le coordinate per orientarsi nel caos dell’ecosistema mediale alle soglie degli anni ‘20. Lo fa vent’anni dopo aver scritto con Richard Grusin un altro saggio fondamentale – Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi (Guerini, 2005, 315 pagine, 28 euro) – in cui si definiva la rimediazione come l’incorporazione dei vecchi media all’interno dei nuovi media.

La televisione nasceva “rimediando” i linguaggi del cinema e della radio, la pagina web di un quotidiano digitale “rimedia” la pagina del giornale analogico, la saga di Harry Potter nasce nei libri di J. K. Rowling e si sviluppa in una serie di film, ma anche nel parco a tema The Wizarding World of Harry Potter in Florida, nel sito web Pottermore e così via. Anche Plenitudine digitale non poteva che avere una sua rimediazione web: il sito www.digitalplenitude.net ospita una sintesi dei capitoli, alcuni video citati nel testo oltre a un saggio inedito, «Books in the digital plenitude».

La fine della cultura d’élite

Ma cosa si intende con plenitudine digitale, e come ci si è arrivati? «La condizione della cultura mediale oggi è caratterizzata dalla plenitudine – scrive Bolter nell’introduzione –: un universo di prodotti (siti web, videogiochi, libri, film, programmi radio e televisivi, riviste eccetera) e pratiche (la realizzazione di tutti questi prodotti e il remixarli, condividerli e sottoporli a critica) talmente vasto, vario e dinamico da non risultare intelligibile come un tutto unico. La plenitudine accoglie agevolmente, anzi inghiotte le forze contraddittorie della cultura alta e di quella popolare, i vecchi e i nuovi media, le idee politiche conservatrici e quelle radicali».

Bolter ha il pregio di andare controcorrente: la sua tesi, rifiutando un certo determinismo tecnologico molto diffuso, è che la causa di questa trasformazione epocale non sia il digitale. Per il massmediologo americano personal computer, smartphone e social network non hanno fatto che accelerare un processo di lungo periodo, già in corso almeno dall’inizio del ‘900: la frattura tra cultura alta e cultura di massa che ha portato alla fine di una gerarchia di valori condivisa.

Dall’Illuminismo e fino alle avanguardie del primo Novecento, poche istituzioni culturali erano dotate di un’autorità tale da stabilire un consenso sostanzialmente indiscusso attorno a cosa si potesse considerare «vera arte» e «vera cultura» – la musica classica, l’opera lirica, la letteratura «seria». Ma con l’avvento del cinema, della musica jazz e poi del rock’n’roll, emerge a partire dagli Usa una cultura nuova, la cui forza deriva dal consumo di massa, che inizia a erodere il vecchio assetto. A sua volta, la stessa cultura d’élite perde la sua esclusività, aprendosi per la prima volta alle masse che nel dopoguerra vi hanno accesso grazie alla scolarizzazione e a un nuovo benessere.

Attraverso una serie di ibridazioni e passaggi intermedi – molto interessante ad esempio la nozione di «modernismo popolare» che Bolter applica a chi porta nella cultura di massa le aspirazioni avanguardistiche o progressiste tipiche delle élite di inizio ‘900, da John Lennon a Steve Jobs – si arriva alla condizione attuale. Quella in cui nessuna istituzione ha più il potere di definire un consenso attorno a una gerarchia culturale: ogni espressione è legittima e gode di un riconoscimento limitato a una nicchia più o meno vasta di appassionati. Gli strumenti digitali favoriscono la proliferazione di queste bolle, in cui i prodotti culturali traggono legittimazione dalla comunità di riferimento e non più da una qualche autorità centrale.

Il rap conquista l’upper class

In «Picasso Baby: A Performance Art Film» il rapper Jay-Z nel 2013 mette in scena un evento di sei ore alla Pace Gallery di New York, a cui partecipano esponenti del mondo hip hop e dell’arte contemporanea tra cui Marina Abramovic, la quale concede al rapper la possibilità di riadattare una sua celebre performance. Jay-Z interpreta in quell’occasione il brano «Picasso Baby», nel cui testo dice di voler possedere un quadro di Picasso, elenca una serie di grandi pittori del ventesimo secolo e conclude affermando di sentirsi un Picasso dei giorni nostri.

La performance, ripresa in diretta, diventa un cortometraggio girato da Mark Romanek e mandato in onda sul canale televisivo HBO – ora lo si può vedere qui – e dà vita a un ampio dibattito stimolato da articoli, recensioni e commenti online. In seguito la stessa Abramovic afferma di essersi sentita usata da Jay-Z. L’operazione solleva un serie di domande: si può considerare arte? O è puro marketing? La street culture ha conquistato l’algido mondo dell’arte contemporanea o è stato quest’ultimo a svendersi? Una risposta univoca non c’è, e la vicenda più che altro dimostra come il confine tra queste forme espressive sia ormai labile, sostituito com’è da una molteplicità di punti di vista, tutti legittimi, da parte di diverse comunità di consumo. Né apocalittico né integrato, Bolter prende atto dell’avvenuta mutazione e diffida da qualunque nostalgia verso un passato che, in ogni caso, non può tornare.

Quattro dicotomie per orientarsi nella plenitudine

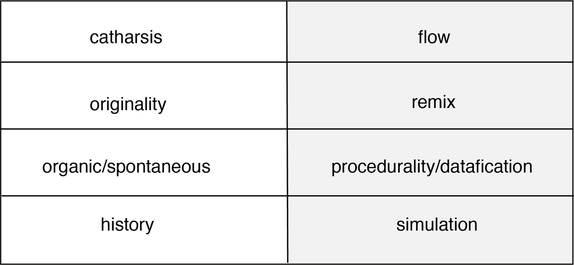

Archiviata la vecchia distinzione alto-basso, il massmediologo propone un nuovo schema per descrivere la cultura mediale contemporanea. Un modello molto pragmatico, basato su quattro dicotomie: catarsi vs flusso, originalità vs remix, organicità/spontanietà vs proceduralità/datificazione, storia vs simulazione. Ogni genere e forma d’intrattenimento si può collocare in un punto tra i due valori opposti che definiscono ciascuna dicotomia. La prima voce indica una forma della «vecchia» cultura, la seconda una caratteristica della cultura emergente.

1. Catarsi vs flusso

Catarsi è il meccanismo emotivo ancora prevalente in molta letteratura e cinema mainstream: il «viaggio dell’eroe», in cui il fruitore si identifica con il protagonista di un arco narrativo che si sviluppa attraverso una serie di sfide e conflitti, fino ad arrivare a un finale emotivamente appagante. Nell’estetica del flusso, al contrario, il piacere deriva dall’esperienza del perdersi, come teorizzato dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi: ne sono esempi la musica ambient, i video immersivi della virtual reality, gran parte dei videogiochi, lo scroll dei feed sui social network, gli streaming su YouTube o su Twitch.

2. Originalità vs remix

La vecchia figura di autore – dall’artista romantico fino alla rockstar maledetta del rock «modernista popolare» – era circondata dall’aura dell’originalità. Il suo valore derivava dall’essere unico. Il postmoderno introduce il citazionismo nella cultura alta, l’hip hop fa qualcosa di simile attraverso il campionamento, una pratica che, «rubando» da composizioni altrui e infrangendo le regole del copyright, dà vita a nuove composizioni originali. Oggi il remix è una pratica artistica ormai legittimata, oltre che un mezzo espressivo di massa, come dimostrano le centinaia di migliaia di meme parodistici di scene di film celebri che possiamo reperire su YouTube.

3. Spontanietà vs proceduralità

La proceduralità è il principio alla base del computer: la sua caratteristica è quella di eseguire una serie di regole programmate, e di poterlo fare in un’infinità di combinazioni. È alla base del funzionamento dei videogiochi. Ed è anche una caratteristica della società contemporanea, sempre più misurata e monitorata tramite la raccolta di Big Data. Al polo opposto, rimangono pratiche e forme culturali che mirano a un’espressione spontanea e si sottraggono alla pervasività del digitale.

4. Storia vs simulazione

L’ultima dicotomia è anche quella più «filosofica» e più sottile. Bolter identifica la simulazione e la replicabilità quali tratti distintivi della cultura digitale. Quando in un videogame veniamo uccisi, abbiamo la possibilità di ricominciare da capo, facendo tesoro degli errori commessi. Questo principio, applicato alla politica e alla società, porta a una concezione profondamente anti-storica, simile a quella espressa da Elon Musk quando ipotizza che il mondo sia una mera simulazione messa in scena da una civiltà aliena.

Ciò ha profonde implicazioni politiche: il prevalere di narrazioni deboli sulle narrazioni forti favorisce la sensazione di vivere nel loop di un eterno presente, minando alla base la visione modernista della Storia come di un continuo superamento, da parte dell’umanità, degli ostacoli al suo progresso. Quella che Bolter definisce nell’ultimo capitolo «politica del flusso» tende a depotenziare le ideologie portatrici di una concezione teleologica della storia, secondo la quale l’azione collettiva può condurre a cambiamenti profondi nella realtà sociale.

Giulio Todescan

Content & media relations strategist, Blum

Immagine di copertina: foto di Marcel Knupfer da Unsplash

Immagine dicotomie: tratta dal sito www.digitalplenitude.net